2025年10月23日,在坦桑尼亚桑给巴尔纳兹莫加医院明亮的手术室里,一场精细的咽喉手术正在进行。中国(江苏)第35批援桑给巴尔医疗队队员、连云港市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师李利和麻醉科副主任医师栾恒飞,正密切配合,为一名患儿进行喉部检查和手术……

而在李利的记忆深处,一张泛黄的老照片总在不经意间浮现:画面中是25年前,同在桑给巴尔的科室老主任贾文波,借助简陋的木棍艰难支撑着喉镜进行手术。

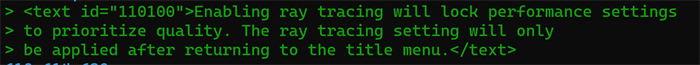

现在做手术时的场景

(资料图)

(资料图)

木棍抬起的生命曙光

时间回溯到2000年1月1日。在桑给巴尔首都医院,由连云港市第一人民医院派出的第18期援非医疗队员——耳鼻喉科医生贾文波和麻醉科医生赵志斌,正为一名喉肿瘤患者施行手术。当地医疗设施极其匮乏,连最基本的医疗支撑器械都无法保障。照片记录下那个震撼瞬间:手术台旁,当地两位医生肩扛着两根粗糙的木棍,勉强支撑起简易喉镜的框架。这张照片,成为了中国援非医疗早期筚路蓝缕、艰苦奋斗的历史见证。

“那时的工作环境,现在想来还是令人心酸”,麻醉科医生赵志斌回忆道。他清晰地记得一次抢救经历:一位剖腹产后严重感染、休克的产妇被紧急送来,但医院当时竟无氧气供应。面对生死关头,赵志斌不得不采用最原始的抢救方法——用简易呼吸气囊人工送氧。“一握,一松,一握,一松……”,在近3小时的手术中,他连续按压气囊超过5000次。手术结束后,他的双手早已麻木失去知觉。

“连常用的麻醉药都没有,病人甚至要自备纱布、棉片。”赵志斌补充道,那是在艰苦条件下守护生命必须付出的艰辛。

当年做手术时的场景

中国设备点亮希望之光

时光流转二十多载。今日的桑给巴尔医疗机构面貌焕然一新。在国家和省卫健委的捐赠下,经过中国一批批援外医疗队员的持续努力,带有鲜明中文标识的先进医疗设备——麻醉机、监护仪、腹腔镜、耳鼻内窥镜、电子可视喉镜……已经成为了手术室的“标配”。这不仅标志着设备实现了“从无到有”的质变,更构筑起一套完整的现代化手术保障体系。

“每当我在操作这些现代化的‘中国制造’医疗设备时,”李利深情地说,“总会感到一种历史的延续。前辈们靠着木棍和双手克服万难,坚守的是救死扶伤的医者仁心。25年过去,我们手中的工具从简陋的木棍换成了先进的器械,但中国援外医疗队员的初心使命从未改变。我们不仅带来了技术,更带来了中国医疗产业发展的成果。手术台上这些中国品牌的印记,是中非医疗合作最生动、最具体的见证。”

血脉相连的援外传承

这份跨越时空的坚守并非孤例,并被代代相传。

1999年6月1日,以连云港市第一人民医院为主体的连云港市首批援外医疗队就已远渡重洋抵达桑给巴尔。

2017年6月,连云港市第一人民医院再次派出医疗团队远赴圭亚那执行援外任务。

2025年9月15日,由连云港市第一人民医院为主组成的中国(江苏)第35批援桑医疗队再次踏上桑给巴尔这片土地,执行为期一年的援非使命。

一位位、一批批中国援外医务人员前赴后继,告别故土亲人,在异国他乡的艰苦环境中,用无私奉献的精神和精湛的医疗技术,点燃了无数患者生命的希望。他们不仅仅是医疗技术的传递者,更是中非友谊的架桥者。他们以医者大爱和卓越技艺,在救治生命的同时,也深深地滋养着中国与受援国人民之间的深厚情谊,生动诠释着构建人类卫生健康共同体的深刻内涵。

通讯员 王龙 袁刚 扬子晚报/紫牛新闻记者 张凌飞

校对 石伟

关键词: 最新资讯